HOME > 外壁材の見分け方!外壁材の種類やそれぞれの特徴を紹介!

更新日 : 2025年12月15日

更新日 : 2025年12月15日

外壁材の見分け方!外壁材の種類やそれぞれの特徴を紹介!

近年、色・デザインなどにこだわりのある外壁を選ぶ方が多くなっています。おしゃれな印象のあるレンガ調やタイル調、上品な印象の石材調、レトロな漆喰調、暖かみのある木材調などさまざまな外壁が存在します。

多数の外壁材があるなか、みなさまはご自身のお住まいの外壁材の種類をご存知でしょうか?見ただけで外壁の種類を判断するのは、一般の方には難しいと思いますが、外壁の種類を把握し、ある程度知識をもっていないと正しいメンテナンス方法やお手入れの仕方がわからないままになってしまいます。

わからないままにしておくことで、メンテナンスが必要な状態であることに気づかず外壁を傷めてしまったなどと、お住まいに悪い影響を与えてしまいます。お住まいにより長く住み続けていただくためにも、外壁材の種類、それぞれの特徴、見分け方をご説明していきます。

【動画で確認「外壁材の見分け方」】

長い文章のページとなっていますので、内容を動画でもまとめています。

動画で見たいという方は是非ご覧ください!

目次

目次

お住まいの外壁材について理解を深めることが大切です

外壁材はそれぞれに長所や短所があり、異なった特徴があります。劣化の仕方も各々違ってくるため、お住まいの外壁材の種類を知っておくことでお手入れ方法がわかり劣化を防ぐことができます。

お住まいの外壁材の種類をはっきりと覚えていない方や、部分的に外壁材が違うためきちんと把握しきれていない方、そもそもわからない方へ外壁材の種類とそれぞれの特徴をご説明していきます。

外壁材の種類とそれぞれの特徴

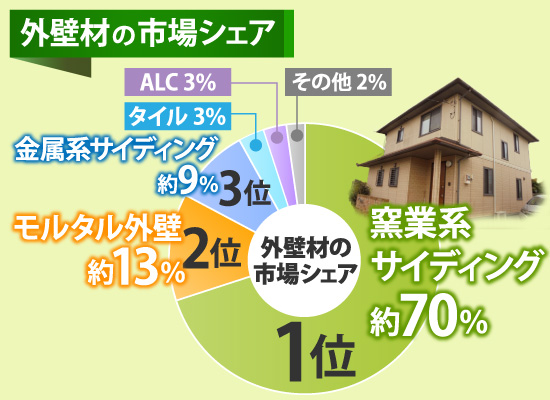

外壁材の種類は複数存在しますが、使用されるほとんどが窯業系サイディングで全体の70%ほど、次にモルタルと金属系サイディングが10%前後、タイルとALCが3%ほどで、窯業系サイディングが圧倒的に人気であることがわかります。

お住まいの外壁材の種類がわからない場合、外壁材で使用される割合が多い窯業系サイディングである場合がおおいに考えられますが、確実ではありません。外壁材にはそれぞれに特徴やメリット・デメリットがあり、メンテナンス方法にも違いがありますので、お住まいを守り続けるためにも、使用されている外壁材について理解しておくことが必要です。

それではまずは外壁材の種類と特徴を知り、お住まいの外壁材に当てはまる特徴はどれなのか見ていきましょう。

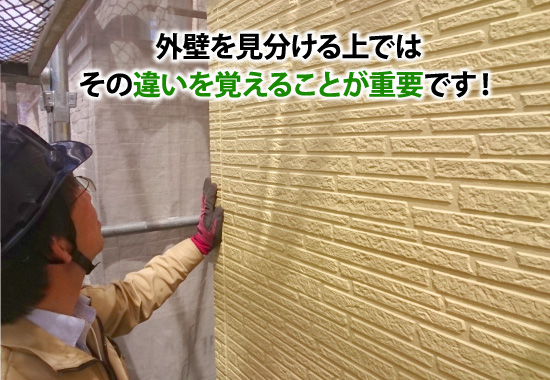

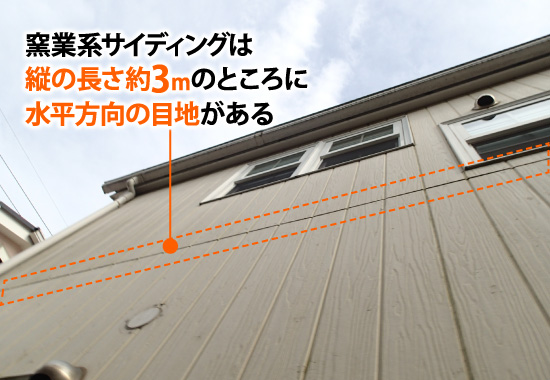

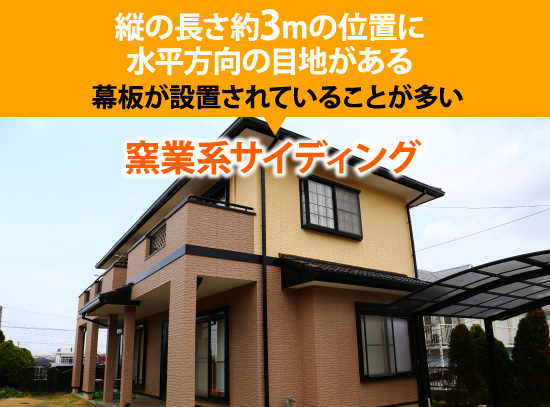

優れた機能性がある人気NO1の窯業系サイディング

窯業系サイディングとは、セメントに木材繊維質を混ぜ板状に作られた外壁材のことをいいます。豊富なデザインや色から選べるので、タイル調やレンガ調、木目調など、見た目にこだわりたい方にとてもおすすめです。また、インクジェットプリンターによる塗装もできるので、凹凸面にも細かく塗装することで高級感の漂うデザインに仕上げることができます。

また、工場で作られたサイディングボードをお住まいの外壁に取り付けるため、初期費用が安く、施工期間も比較的短いというメリットもあります。

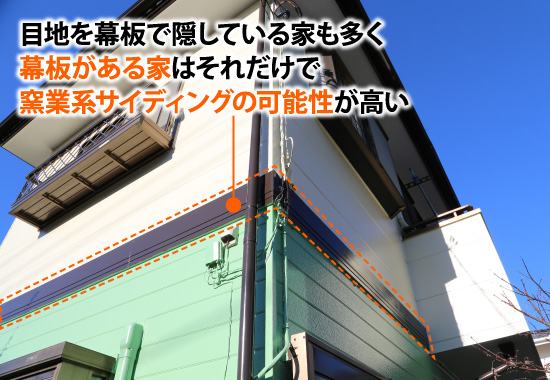

| 大きさ | 455×3,030mm前後のものが多い |

| 厚み | 14mm~18mmが主流 |

| 特記事項 | 3mのところに目地ができるため、つなぎ目を隠すように幕板を付けることも多い |

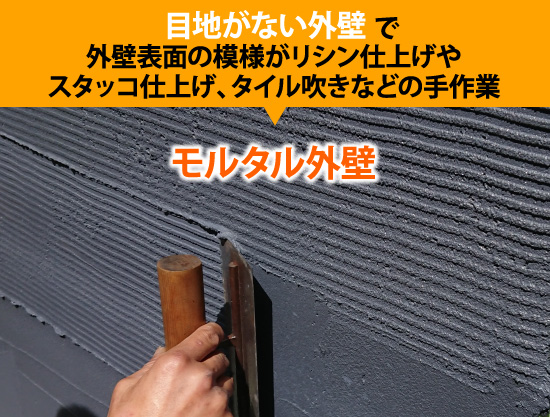

つなぎ目がなく自由度の高いデザインが可能なモルタル外壁

モルタルとは、セメントと砂と水を混ぜ合わせて作られた外壁材のことをいいます。壁に直接塗って仕上げていく外壁材で、目地のない外観になることが特徴です。

代表的な仕上げ方についてご説明いたします。

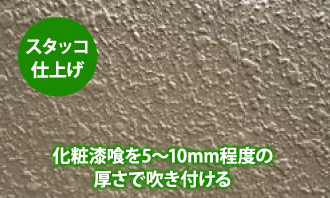

スタッコ仕上げ

石灰、水、骨材を混ぜた化粧漆喰を5㎜〜10㎜程の厚さで吹き付ける方法です。重厚感のある仕上がりになります。

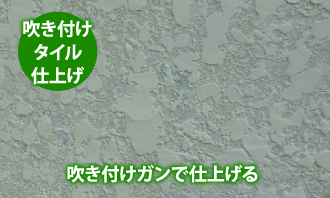

吹き付けタイル仕上げ

吹き付けガン(タイルガン)という機材を使って仕上げる方法です。柔らかくひびが入りにくいため、耐久性を重視したい方におすすめです。

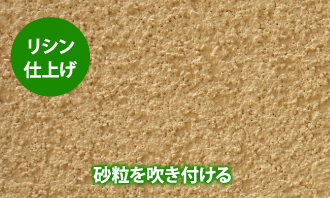

リシン仕上げ

砂を混ぜた塗料を吹付ける方法で、表面がザラザラとした仕上がりになります。

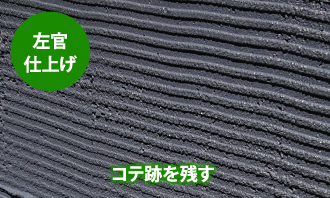

左官仕上げ

職人がコテで模様を付けて仕上げる方法です。模様の種類はさまざまで、おしゃれな雰囲気にしたい方やこだわりのデザインがある方におすすめです。

| 大きさ | 決められた大きさはなく外壁に合わせることが可能 |

| 厚み | 仕上げ方により異なる |

| 特記事項 | 外壁に継ぎ目がない仕上がりになるが、クラック(ひび割れ)が起こる可能性が高くなる。仕上げの方法によってざらざらしていたり、凹凸があったりと見た目は様々。 |

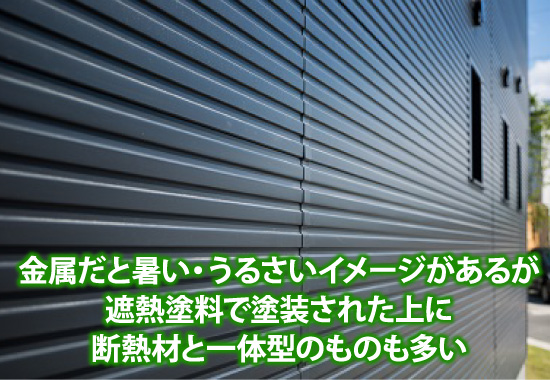

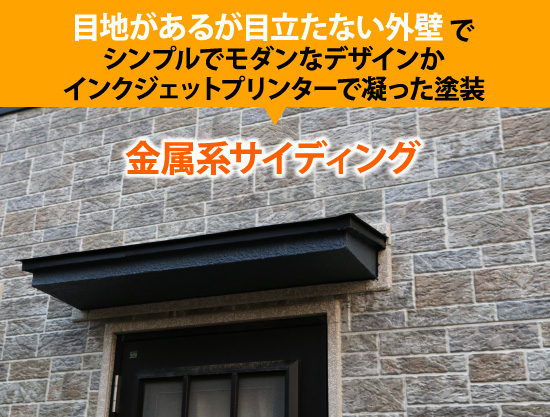

近年人気が増えている金属系サイディング

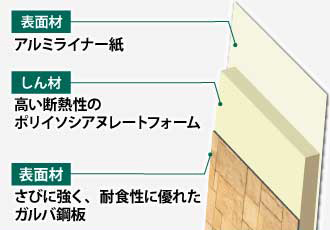

金属系サイディングとはステンレスやアルミ、ガルバリウム鋼板などの金属板を加工した外壁材のことをいいます。

金属板と聞くとトタンを思い浮かべ、断熱性の低さを心配される方もいらっしゃるかと思います。ですが、遮熱塗料で塗装され、断熱材が一体化されているものもあるため、室内を暑さや寒さから防いでくれる効果も期待でき、快適に過ごせるお住まいに仕上げることができます。

| 大きさ | 縦2438~4000mm 横260~400mm (製品によって異なります) |

| 厚み | 12~18mm (製品によって異なります) |

| 特記事項 | 無機質でシンプルなデザインが主流だったが、最近ではインクジェットプリンターで塗装されるものもあり、窯業系サイディングに迫る意匠性の高さがある。 |

高性能な特徴をもつALC外壁

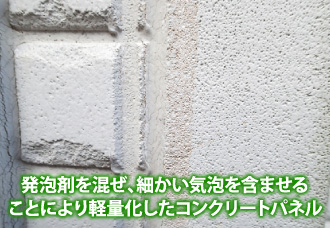

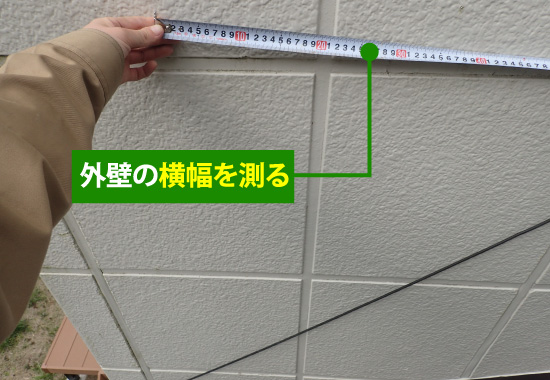

ALCパネルとはセメント・石灰・発泡剤などから作られたコンクリートの一種で、内部に細かい気泡が含まれているため断熱性能が高く、普通のコンクリートよりも軽量に仕上がっています。

ALCパネルの内部には補強材として鉄筋や金網が組み込まれているため、耐久性がとても高く、断熱性、耐火性、遮音性といった外壁材として必要な性能をほとんど持ち合わせている優れた外壁材です。

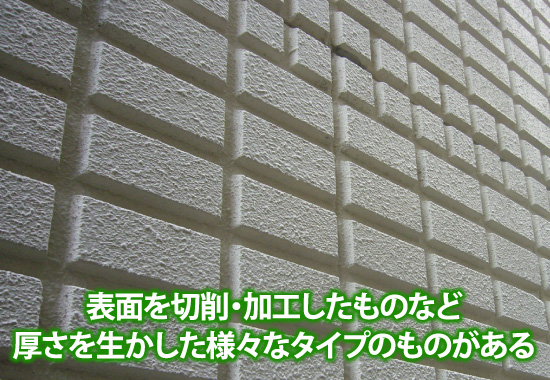

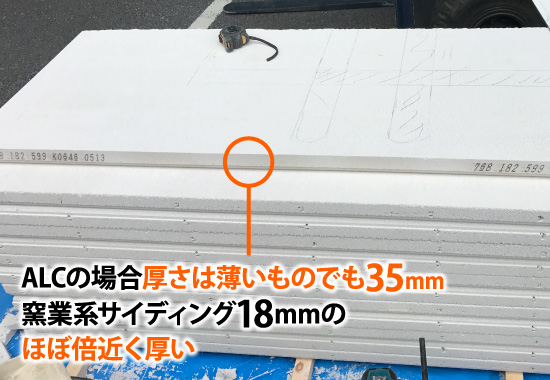

パネルの厚さにも種類があり、75mm以上の厚形パネルは主にビルや倉庫・工場などに、35mm以上75mm未満の薄形パネルは軽量鉄骨造の住宅や木造の住宅などに使用されています。

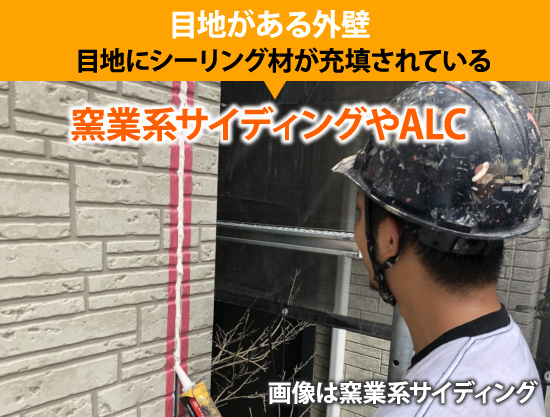

サイディングボードと比較すると、外壁材に厚みがあるところや、外壁材の幅が狭いため目地が多くなるところが特徴です。

| 大きさ(厚型パネル) | 縦6000mm以下、横2400mm以下(平パネル) または縦6000mm以下、横610mm以下(平パネル) |

| 大きさ(薄型パネル) | 縦3000mm以下(平パネル)、または縦2400mm以下(意匠パネル) 横606mm以下(外壁用) |

| 厚み | 100~200mm(厚形パネル) 35~75mm(薄形パネル) |

| 特記事項 | ALCのパネルには形状や厚さ、表面加工が異なるさまざまな種類のものが存在します。サイディングボードよりパネルの横幅が狭いため、目地(シーリング処理)が多くなる。 |

その他の外壁材

タイル

粘土や石などの原料を成型し高温で焼き固めたもので、とても耐久性の高い外壁材となっています。窯業系サイディングや金属系サイディングにもタイル調のデザインがありますが、比べると重厚感の違いがわかるような仕上がりです。ただ、初期費用がサイディング外壁に比べるとやや高価であることがデメリットとなっています。

タイルと目地では違う素材を使用しているため、サイディング外壁のタイル調とは質感が違う。

木製サイディング

非常に硬く、耐久性の高い天然木(ハードウッド)を使用した外壁材です。表面を加工することで、耐火性や耐腐食性も備えています。日本では、杉材の表面を焼いて加工した「焼き杉」が西日本を中心に良く使用されていましたが、現代では価格が高騰し、高価な外壁材として扱われています。

木目調サイディングとは違い、天然木を使用しているためわかりやすい見た目です。

漆喰・土壁

漆喰は昔、防火性の高さからお城や蔵で使われることが多く、湿気や乾燥から守ってくれる性能をもった外壁材です。湿度調整によって室内を快適に保ってくれる特徴があります。土壁は名前の通り土を使用した外壁材で、漆喰と同じように、調湿性能や防火性能が備わっています。

つなぎ目のない外壁で、基本的に漆喰は白色の艶のある外壁で、土壁は自然そのものの色味であり質感はザラザラした仕上がりが一般的です。

樹脂系サイディング

プラスチックの一種である塩化ビニル樹脂を原材料として作られた外壁材です。30年以上という耐用年数を誇り、軽量で耐火性能も高く、とても優れた外壁材ですが、日本では全体の1割にも満たない、あまり馴染みのない外壁材です。

わかりやすくプラスチック、といった質感です。サイディングの中で唯一、目地にシーリングを打つ必要がない製品があります。

国内シェアの高い外壁材からあまり名前を聞かないような外壁材まで、見た目の特徴をご説明してきましたが、各外壁材の特徴を把握できても、中には似たような特徴を持つ外壁材もあり、実際にお住まいの外壁材を見分けるにはまだ難しい部分もあるかと思います。

そこでここからは、まずどこからチェックしていけば良いのか、似たような特徴がある時にどの部分に視点を向けて種類を判断したら良いのかなど、判断方法について詳しくご説明していきます。

窯業サイディングやALCはボードを組み合わせて施工していくので、等間隔で必ず目地が存在します。金属系サイディングにも目地はありますが、わかりにくく施工されているため目立ちにくい仕上がりになっています。

モルタル外壁は目地がないところが特徴ですので、シェアが高い外壁材の中では一番わかりやすいでしょう。

モルタルか金属系サイディングのどちらかに絞れれば、あとは容易に判別できるでしょう。

モルタル外壁は砂や石灰を混ぜて作られているので粗い質感ですが、金属系サイディングは、シンプルな金属の性質を活かしスタイリッシュな質感であったり、インクジェットプリンターを使用した塗装がされているので違いは明らかです。

窯業系サイディングの場合、ほとんどが縦幅3030mmほどであるため、3mの高さの部分に水平に目地があるはずです。この目地を隠すため、幕版を張っている家も多いので、幕版があるだけで窯業系サイディングの可能性が高いと考えてよいでしょう。

2階建てのお住まいで考えると、1階と2階の境界部分に地面と平行して目地ができ、その位置に目地があることになりますので、その部分を隠すような形で施工がされています。

窯業系サイディングは、垂直方向の継ぎ目にはシーリング材を使用せず、圧着するだけですが、ボードのサイズを合わせるため切断部分にできた目地にはシーリングが必要になります。反対にALCはつなぎ目全てにシーリング材を使用するため、目地を比較すると違いがわかります。

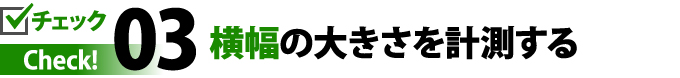

窯業系サイディングの横幅は、ほとんどの製品が455㎜で作られています。目地から目地までが455㎜ほどの横幅であり、なおかつ先ほどお伝えした縦幅3030㎜部分に目地、または幕板がある場合は窯業系サイディングと判断できます。

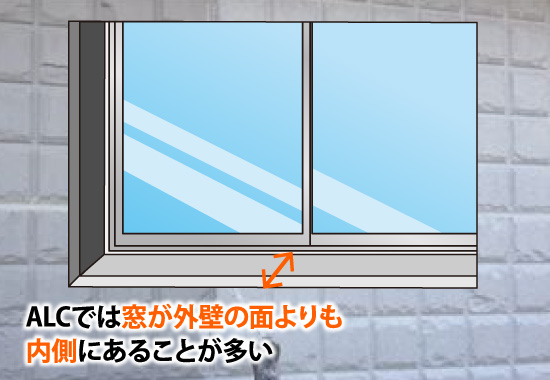

次に壁紙の厚さを見ていきましょう。厚みに特徴のあるALC外壁でご説明します。ALC外壁には薄型パネルと厚型パネルがありますが、大体35㎜~75㎜ほどと他の外壁材に比べると厚みがあるものがほとんどです。目視ではっきりと厚みが確認できればほぼほぼALC外壁で間違いないでしょう。

外壁の厚みを調べる方法として、窓から外壁までに厚みがないか確認してみてください。窯業系サイディングでは厚さが14㎜~18㎜のものが主流で、ALCでは薄くても35mmであるため厚さが2倍程変わります。

また、外壁面よりも内側に窓が設けられていることが多いです。

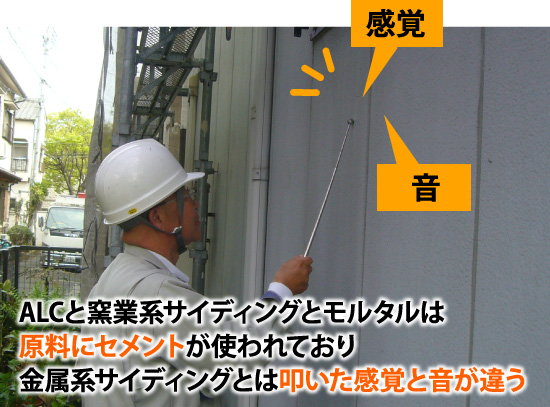

これまでは外壁の見た目で判断する方法を見てきましたが、外壁を叩いた時の音で外壁材の種類を判断することも可能です。金属系サイディング以外はセメントを混ぜて加工した外壁材ですので、金属を叩いた時の音や感覚とは違ってきます。

ただし、セメントを使用した外壁材でも下地に「胴縁」という外壁材を固定するための板状のものが等間隔に設けられている場合があり、その場合には、ちょうどその部分を叩いてしまうと音で判断するのが難しいこともあります。ですので、さまざまな箇所を叩いてみて外壁の音を聞き分けてみてください。

自己判断できたが確信がもてない…そんな時は業者に!

これまでご紹介してきた見分け方で、お住まいに使われている外壁材がお分かりになったでしょうか?もちろん、「なんとなくわかった気はするけど、確信は持てない」という方も多いでしょう。

インクジェットプリンターの台頭など、塗装技術の進歩によって、これまでは大きく特徴のあった外壁材ごとのデザインも、似通ったものが増えてきました。

下の写真は石材調のボードですが、どの外壁材か分かるでしょうか?正解は「金属系サイディング」です。一目見ただけでは窯業系サイディングのようにも感じますし、金属でできているようには見えないですよね。

次にこちらの写真の外壁材はいかがでしょうか?シンプルでスタイリッシュな見た目から、金属系サイディングと判断してしまうと思いますが、「ALC外壁」なのです。このように、近年では見分けのつかない外壁材も多く、異なる外壁材でも似ている塗装ができるので種類を判断することが難しくなっています。

お住まいの外壁材の種類を知っておくことで、正しいメンテナンス方法やお手入れ方法を理解し、より長くお住まいに暮らし続けることができます。ご自分で外壁材の種類をはっきりと判断できない場合は、業者に依頼してしまうのが一番です。街の外壁塗装やさんでは、お客様が抱える問題を解決するために無料点検を行っております。お住まいの外壁材の種類を判断し、メンテナンス方法についてもご説明いたします。大事なお住まいを守るためにも、ご不安やご質問などお気軽にお問合せください。

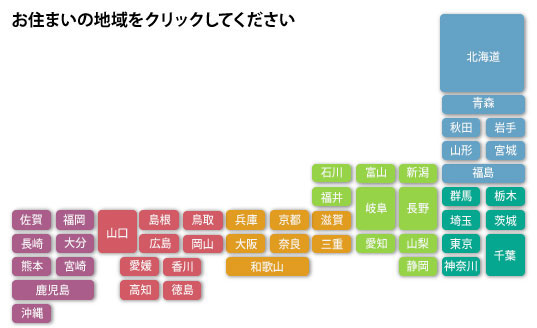

街の外壁塗装やさんは日本全国へ展開中です!

街の外壁塗装やさんは神奈川県以外にも東京都、千葉県などでも外装リフォームを承っております。お住まいのエリアをお選びいただくと、各エリアの街の外壁塗装やさんサイトへ移動します。

街の外壁塗装やさんは日本全国へ展開中です!

街の外壁塗装やさんは神奈川県以外にも東京都、千葉県などでも外装リフォームを承っております。バナーをタップすると街の外壁塗装やさん全国版サイトへ移動します。